“まだ見ぬ、Life & Time”を創る挑戦へ - BLUE FRONT SHIBAURAがつなぐ都市と暮らしの未来

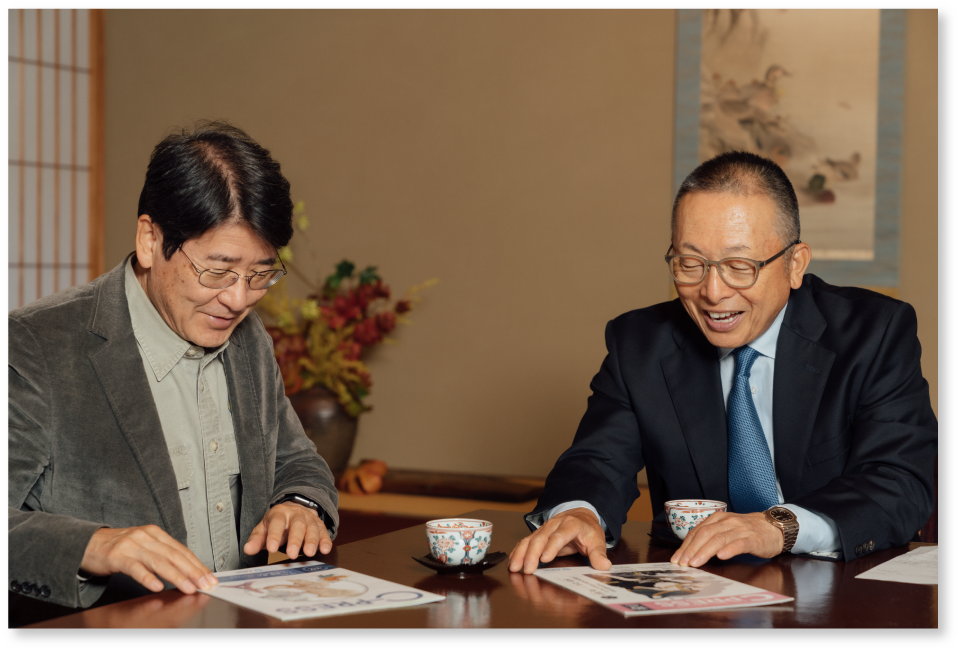

沓掛 英二(野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長)× 中村 和男(シミックホールディングス代表取締役CEO)

人類が宇宙に到達して50年以上経過した今、民間企業も次々と宇宙開発に参画し、宇宙は私たちにとって以前よりもずっと身近なものになりつつあります。今後、宇宙で人類が持続的に発展していくためには、何が必要でしょうか。宇宙飛行士として二度のフライトに参加した後、宇宙における人類の持続的な発展を目指す「有人宇宙学」を創始し、現在は京都大学で教壇に立つ土井隆雄さんに、宇宙飛行士としてのご経験と、有人宇宙学に対する思いについてお話を伺いました。

INTERVIEW 2024.12.01

Index

中村 : まずは宇宙を目指したきっかけを教えていただけますか。

土井 : 中学時代、友人に太陽観測を勧められたのが始まりでした。自分の天体望遠鏡を手に入れて星座写真を撮ったり、惑星を観察したりして、宇宙が大好きになり、どんどんのめり込んで行きました。

中村 : 僕は甲府出身ですが、先生もお父さまの転勤で中学を甲府で過ごされていますよね。甲府盆地は自然も豊かで、特に星空は本当に素晴らしいですよね。

土井 : そうですよね。自分でもなんで宇宙が好きになったのかということをよく考えるのですが、当時の宇宙は今以上に未知の世界でした。未知の世界は子どもにとってはすごくワクワクする存在で夢を与えてくれるの です。宇宙の果てはどうなっているのだろう、宇宙には私たちのような生命体や文明は存在するのかなど、いろいろなことが想像できるのです。 自分の天体望遠鏡を手に入れると、少しずつ今まで知らなかったことが見え始めました。月のクレーターや火星の模様、土星の輪など、普通は見られないものが観察できるように なり、自分の知識もどんどん増えていきました。日本のロケット研究にも大いに刺激を受けました。1970年2月11日、糸川英夫先生が作った東京大学宇宙航 空研究所のチームが大変な苦労の末、日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げを成功させました。私が中学3年生のときでした。

中村 : 一番感受性の高いときですね。

土井 : その通りです。その前の年にニール・アームストロング船長の月面歩行を見て非常に感動を覚えたのですが、その翌年には日本が自前のロケットで人工衛星を打ち上げたということで、ますます宇宙が大好きになりました。高校生のときには宇宙を自分の仕事にしようと決心しました。そのときの宇宙への憧れが今もずっと続いています。

中村 : 初めて宇宙に出発する前の日、不安はなかったですか。

土井 : 1年以上にわたって仲間たちと一緒に全ての訓練をやり遂げたという自信がありましたし、スペースシャトルのシステムも熟知していて何か問題が起こった場合の対処法も訓練しているので、不安感は全くありませんでした。

中村 : では、打ち上げの際はご自身のトレーニングと全く同じで、何か想定外のことが起こったりはしなかったのでしょうか。

土井 : なかったですね。ただ、最初の打ち上げのとき、非常に静かだったのは意外でした。地上で打ち上げを見ると点火した瞬間は地響きが起こるほどの爆音ですが、ロケットは噴出ガスを超音速で後ろに全て噴き出しているので、前には振動がほとんど伝わってこないのです。 最初の2分間は固体燃料ロケットモーターが燃えているので悪路を車で走るような振動がありますが、それが切り離されたあとは静かで振動もありません。そのまま淡々とG(重力加速度)が増えていき、8分30秒後にパッと体が軽くなります。体が椅子から飛び上がって、宇宙に到達したことを実感しました。

中村 : 宇宙に到達すると、その瞬間からやることが多いのではないですか。

土井 : はい、もう大変です。私の最初の仕事はフライトデッキに移動して、窓から切り離した燃料タンクの写真を撮ることでした。初めての無重力状態なのであちこちにぶつかりながら、何とかカメラに収めました。

中村 : 最初に地球が見えたとき、どのように感じましたか。

土井 : 今でも鮮明に思い出しますが、最初のフライトで着替えを終えて、貨物室の扉を開け、地球が青く輝いているのを見たとき、本当に素晴らしく美しい惑星だなと思いました。同時に、真っ黒な空をバックに浮かぶ地球、地平線がやはり丸いんだなとこの目で見て、ついに宇宙に来たんだととても感動しました。

中村 : 宇宙には何日間いらっしゃったんですか。

土井 : 1回目、2回目ともに16日間でした。

中村 : 宇宙滞在中のスケジュールはどのようになっているのでしょうか。

土井 : 最初の3日間くらいが一番忙しいですね。というのは、何か事故があって地球に帰還しなければいけないケースを想定して、重要なミッションは全て最初の方に予定されているためです。

中村 : 想定外の事態でスケジュールが変更になることもあるかと思うのですが、いかがでしょうか。

土井 : 宇宙では、そういうことはよく起こります。1回目のフライトでは、主目的だったミッションがうまくいきませんでした。「スパルタン」という重量が1.5トンくらいの太陽コロナ観測衛星を放出して、それをまた回収するというミッションだったのですが、軌道への投入に失敗してしまったんです。地上とも議論を重ねた結果、3日後の船外活動で手づかみで回収することになりました。

中村 : それは大変なことですね。無事回収できたのでしょうか。

土井 : 私とウィンストン E・スコット宇宙飛行士が貨物室の上に立って、スパルタン衛星を両側から二人で押さえ込んで回収しました。宇宙に行くと、何でもありです(笑)。スパルタン衛星に接近するまでの待機中、何もしないで宇宙を眺める時間がありました。スペースシャトルの窓からでは地球全体は見えませんが、船外活動のヘルメットは視界が140 度近くありますので、地球全体を見渡すことができました。素晴らしく、また美しかったですね。

中村 : 宇宙でのミッションを終えて、地上に着いたときはどのようなお気持ちでしたか。

土井 : 興奮しているので精神的には元気なのですが、とにかく体が重い。立ち上がるとふらつくので椅子に座って体が地球上の1G 環境に慣れるのを待ちます。その間は、鉛筆一本持つのも重く感じました。今考える と、16日間のフライトですので、そこまで筋肉が弱っていたわけではなく、脳から筋肉に指令を送るゲインがすごく絞られていたのだろうと思います。 宇宙では体の重さも何もないので、動かす力はほとんどいらないわけです。普通に力を入れてしまうと逆にうまくいかないので、自動的に脳がゲインを絞ることで、ほとんど力を 入れずに筋肉を動かせるようになります。それが宇宙への適応で、いわばコントロール系のスイッチングですね。このスイッチングにはやはり時間がかかりますので、帰ってきてもすぐには戻らないです。ただ、感覚が戻るのは早く、1時間もすると普通に歩けるようになっていました。

中村 : 地球に帰還後、次のフライトまでにどのくらい時間がかかるのでしょうか。

土井 : 人によりますが、私の場合はずいぶん時間がかかってしまいました。最初のフライトまでも、宇宙飛行士に選ばれてから12 年もかかりました。その一番大きな理由は、1986年のチャレンジャー号の事故でした。2回目のフライトも、コロンビア号の事故と、アメリカの資金難による国際宇宙ステーション計画の変更などで日本の実験棟「きぼう」の打ち上げが遅れ、結局11年かかってしまいました。12年、11年という長い待ち時間を今振り返って感じるのは、決して訓練を止めてはならないということです。それは健康維持のためでもありますし、自分の能力を常に落とさないようにするためでもあります。訓練を続けるためには、宇宙に行くという強い気持ちと忍耐力が求められます。

中村 : 2回目のフライトを終えた後、先生は宇宙飛行士とは別の道に進むことを選ばれましたが、そのときのお気持ちをお聞かせください。

土井 : 宇宙飛行士として訓練を続けるという道もありましたが、宇宙ステーションの建設に参加したいという自分自身の一番大きな目的を果たしたので、新しい道に就こうと思いました。そのときには日本に帰って宇宙飛行士の指導や研究を続ける道や、いわゆる宇宙ベンチャーへの就職など、いくつか選択肢がありましたが、結局は国連宇宙部宇宙応用専門官として、2009年9月に国連に着任しました。 宇宙飛行士としての活動を通じて、宇宙のことはよく知っているのですが、逆に地球のことをよく知らないなと感じたことが、国連に応募した動機でした。国連には長くはいないつもりでしたが結局足掛け7年も活動しました。先進国だけではなく発展途上国の皆さんにも宇宙の科学技術を使ってもらうような、いわゆる教育啓発活動が主な仕事でした。

中村 : 現在は「有人宇宙学」という新しい学問分野をお作りになろうとしています。有人宇宙学についてご説明いただけますか。

土井 : 2016 年に京都大学に着任した際、自分が最も得意とする分野を教えたいと考えると宇宙工学や天文学がまず頭に浮かびました。しかし、これらは私以外の人でもできます。自分にしかできないことは何かと考え、たどり着いたのが有人宇宙活動でした。ところが、実際に有人宇宙活動について講義をしてみたところ、自分の宇宙体験の話に終始してしまい、学問に昇華されていないことに気づきました。 そこで、京都大学での自分の仕事は、有人宇宙活動を人間が宇宙に展開するための学問に昇華することだと思い至ったのです。有人宇宙活動を持続的に行うためには月や火星などの宇宙空間に社会を作らなければなりません。単に人が月や火星に行ったり戻ったりを繰り返すようでは、発展的な宇宙開発とは言えません。月や火星に人が住んで、恒久的に住める社会を形成する必要があるのです。そうすると、宇宙工学や天文学、宇宙医学だけではなくて、経済学、法律、文学、そして芸術なども必要になってきます。

中村 : 僕の有人宇宙学のイメージは、こうです。いずれ人間が地球から宇宙に行かなければならない時代が来るかもしれない。それは長い目で見れば、かつて人類が森林の減少により平原からサバンナへと生活の場を移していったように環境の変化により地球に住めないという状況がやって来るかもしれないということ。 その中で僕が大変興味を持っているのは宇宙空間での植物栽培に挑戦されていることです。植物は地球で人類が生きていくためには欠かせないもので、その重要性は宇宙でも変わりません。人類が宇宙に進出し適応できるのか、生存していくために必要な環境についての研究はぜひ続けていただきたいと思います。

土井 : 実際、京都大学では自然科学と人文社会科学を融合した教育プログラムを作って教えています。今取り組んでいる面白い研究テーマをひとつご紹介します。先ほど申しました通り、人類が恒久的に宇宙で発展していくためには、宇宙に社会を作る必要があります。 その第一歩として、宇宙に社会が存在するための条件は何かをまず考えなければなりません。そこでヒントとなったの、霊長類学でした。京都大学は伝統的に霊長類の研究が盛んで、人間に近い類人猿の社会を研究することによって、人間、また人間社会を理解することを目指しています。京都大学の霊長類研究所の皆さんとお話しした際、霊長類の場合、安定的に存在している群れを構成する個体数は脳の容積に比例するという、イギリスの人類学者ロビン・ダンバーによる興味深い研究について教えていただきました。 そしてこの脳の容積と群れ個体数の関係を人間に当てはめると、何の社会的な制度もなく人間が群れとして存在できる人数は150人程度になるそうです。これは私たちが年賀状を書く人の数と等しいということです。確かに、150人程度であれは、私たちは顔と名前を覚え、親密な関係を保てますよね。宇宙にできる最初の人間社会は、150人の人が住む社会になるかもしれない。社会の存続条件は人数以外にもいろいろあるでしょうけれど、そういう形で霊長類学の成果も取り入れながら、有人宇宙学の研究を進めています。

中村 : 昨今のコロナ禍でサイコロジカル・ウェルビーイングの低下が懸念されています。有人宇宙学の観点から何かヒントになるようなお考えはありますか。

土井 : 有人宇宙学でも、人と人との関係は非常に重要です。今の新型コロナウイルスの感染流行が落ち着いたとしても、今後似たような新しいウイルスが出てきますので、ウイルス対策は常に人類の課題になると思います。私たちの社会は非常に複雑化してしまい、今は、構造的にウイルス汚染に弱い面が現れているのかもしれませんが、みんなで知恵を出し合い、構造自体がウイルスに強い社会を作っていかねばならないと思います。群れとして安定して存在できる“150人”の社会で生きていた私たちの祖先も、最新の科学のない状態で、こうしたウイルスの問題に何度も直面し、その度に打ち勝ってきたわけですから、解答は必ずあるはずです。これは決して絵空事ではありません。

中村 : ともすれば『社会』というと、人が密接して存在する大都会をイメージしがちですが、個を尊重しながら互いを分かり合える150人くらいの単位を軸に考えることが大事だということですね。そういう意味では、人類の進化の過程を考えるとさまざまなヒントがあるような気がしています。 大型類人猿のゴリラ、ボノボ、チンパンジー等、そしてホモ・サピエンス(現生人類)だけが今も生き残っています。ネアンデルタール人のように滅んでしまった人類も多い中、なぜ現生人類は生存し続けることができたのか。人類に脅威を与えるウイルスにはワクチンや治療薬がもちろん必要ですが、生き残ってきた知恵というものをどう考えていくか。これらを考えることで新型コロナウイルスと共存するための力を養うことができるかもしれません。 今後、地球環境の変化やさまざまな問題により人間が宇宙に出ることになったときには、このようなことを軸に壮大なものの考え方をしていく必要があるのではないでしょうか。今の状況を打開するヒントは、宇宙における持続可能な社会作りを目指す有人宇宙学にもありますね。本日はありがとうございました。

PROFILE

土井 隆雄 Takao Doi

京都大学大学院 総合生存学館 特定教授

https://humans-in-space.jaxa.jp/space-job/astronaut/doi-takao/

中村 和男 Kazuo Nakamura

シミックホールディングス株式会社 代表取締役CEO

1946 年生まれ、山梨県甲府市出身。1969 年京都大学薬学部を卒業、2008 年金沢大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。薬学博士。1969 年三共株式会社(現・第一三共株式会社)に入社し、世界的に有名なブロックバスター薬であるメバロチン(高脂血症、家族性高コレステロール血症治療薬)の開発プロジェクトリーダーを担当した後に独立。1992年に日本初のCRO(医薬品開発支援)のシミックを創業。製薬企業のバリューチェーンを総合的に支援するビジネスモデルを確立。現在では、これまでのビジネスモデルを発展させ、個々人の健康価値向上に貢献する企業を目指している。