“まだ見ぬ、Life & Time”を創る挑戦へ - BLUE FRONT SHIBAURAがつなぐ都市と暮らしの未来

沓掛 英二(野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長)× 中村 和男(シミックホールディングス代表取締役CEO)

新型コロナウイルスの感染拡大はいまだ出口が見えず、各国で医療システムの見直しや修正が必要となってきています。日本は国民皆保険制度という充実した制度がありますが、少子高齢化や人手不足など、今後の医療システムの運用を考える上で重要となる問題は山積しています。

今後ますます高齢化が進む日本において、どのようなヘルスケアシステムを構築すべきでしょうか。厚生労働省の官僚として長きにわたり日本の医療体制の充実に尽力してこられた社外取締役の唐澤 剛さんに、日本のヘルスケアシステムの進むべき道について中村CEOが伺いました。

INTERVIEW 2020.03.31

Index

中村 : 戦後、日本人の平均寿命は急激に延びて、現在では世界一の長寿国になりました。その背景には、国民皆保険制度や介護保険制度など、世界に誇る充実した制度の確立があり、唐澤先生はそうした医療システム構築の中枢を担ってこられました。 現在、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行で、各国の医療システムの問題が浮き彫りになっていますが、まず、先生は欧米と日本の医療システムを比較してどんな印象をお持ちでしょうか。

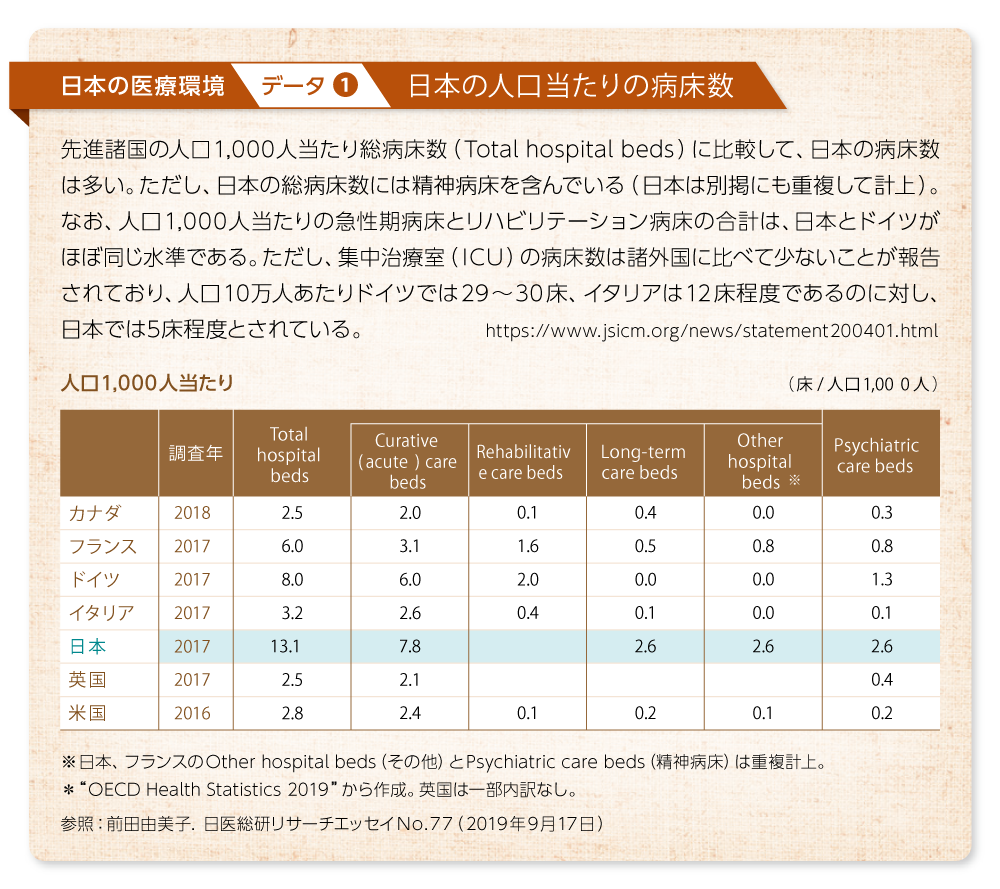

唐澤 : 日本では、医療保険や介護保険のシステムだけではなく、医療提供体制も非常に大きな役割を果たしてきました。日本の人口1,000人当たりの病床数は約13とほかの先進諸国に比べて突出し、ドイツは約8、アメリカとイギリスに至っては約3と、日本の4分の1程度しかありません(データ1参照)。日本はベッドが多くて無駄だという批判もありますが、欧米で入院体制が逼迫している現状を鑑みますと、私は決して無駄ではないと思います。

中村 : 欧米は今、本当に悲惨な状況です。そもそも、アメリカではかなりの人が保険に加入していません。特にニューヨークなどに住む若い人たちは医療費を支払う余裕がないため、検査も治療も受けられないという状況です。新型コロナウイルスの流行でそういった人たちも一気に病院に押し寄せて、医療現場がパンクしてしまっています。 現在、日本は何とか持ちこたえている状況ですが、今回の新型コロナウイルスの流行は、日本の医療における課題を洗い出し、今後の方針を考える機会となるのではないでしょうか。

唐澤 : 少子高齢化、大都市の高齢者人口の爆発、東京への一極集中、人手不足、そしてICT(情報通信技術)とAI(人工知能)の活用が、今後の日本のヘルスケア、医療に大きな影響を与えることは間違いないでしょう。 確かに、平均寿命が延びて、世界の最長寿国になったということは、日本の素晴らしい成果です。今後は、その成果に見合った社会経済的なシステム作りがカギになると思います。

中村 : 僕自身はこれまで製薬業界で新薬開発に携わり、大型プロジェクトを自分なりに成功させることもできました。日本の医薬品開発は世界でもトップクラスで、病気を治すという面では社会に貢献できたという自負があります。しかし、いざ自分がこの年齢になりますと、単なる病気の治療にとどまらず、いかに幸せに過ごすかという視点がヘルスケアには重要だと痛感するようになってきましたね。

唐澤 : これだけ長寿国になってきますと、治療よりもむしろ生活支援のウエイトが大きくなってきます。現在は病院に行って治療や薬の処方を受けますが、今後は、ICT やAIを活用して、ご自宅がある種のサテライト病院や施設になって、医療や介護が生活の中に溶け込むようになる時代が来ると思います。

中村 : すごくい良いキーワードですね。僕も、一人ひとりが人生を全うするために大事なのは、病気を治すことだけではなくて、ウェルビーイングやハピネス、生きがいなど、個々人の幸せだと信じています。僕たちはその思いを込めた「CMIC’S CREED」を軸に活動しています。

唐澤 : CMIC’S CREEDはシンプルで本質を突いていて素晴らしいですよね。中村さんのおっしゃるとおり、今後は自分らしさを維持した暮らしをどのように続けていくか、そのサポートがヘルスケア分野でも重要になってくると思います。

中村 : 今後、健康かどうかだけを問題にするのではなく、人間としてどうあるべきか、どうしたいのかという広い視野を持って、さまざまなテクノロジーを駆使して精神的にも肉体的にもサポートする仕組みを作っていく必要がありますね。しかし同時に、少子高齢化が進行する現状を踏まえると、より少ない働き手で高齢者を支えなければならず、コストの問題も避けては通れません。

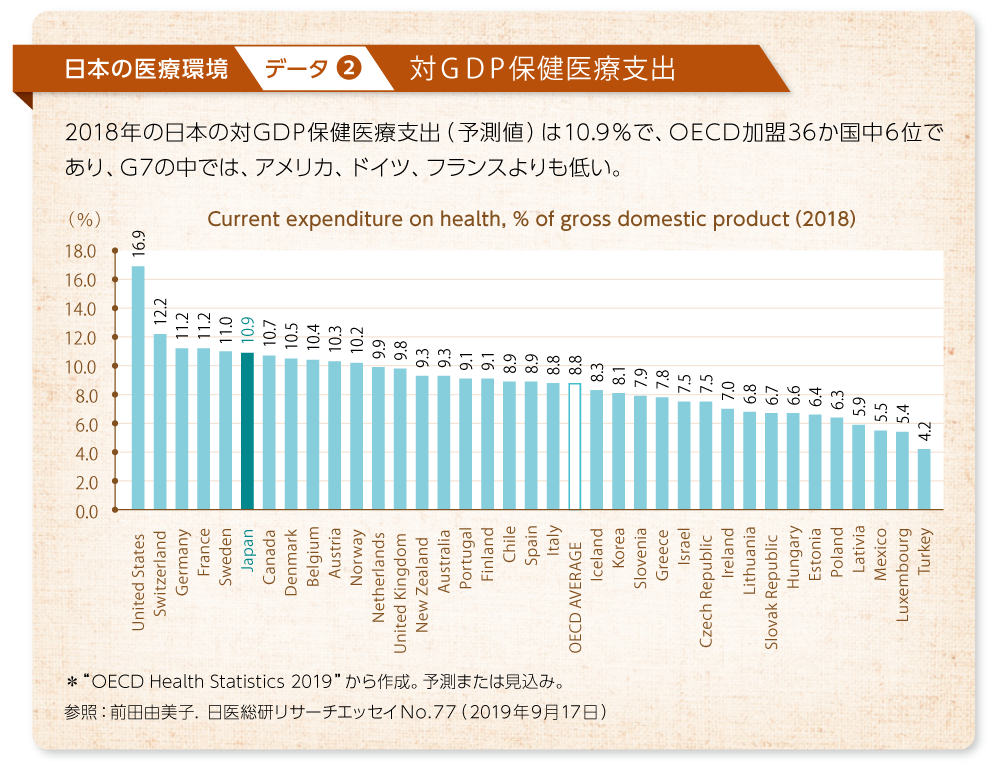

唐澤 : 実は私は、医療費をそこまで削る必要はないと考えています。というのも、今の日本の医療費は、GDPに対する割合は介護を含めても11%程度と、それほど高いわけではないんです(データ2参照)。問題はむしろ、医療を支える産業をどういう形にしていくのかということだと思います。

中村 : 地方では、お年寄りの方が地域社会の中でさまざまな役割を担っているケースが多いですが、都会では、会社勤めをされていた方が定年退職後に行き場を失うことが多く、これは大きな問題です。

唐澤 : 実際、定年退職後、夫が何もせずにずっと家にいることで、妻も疲れ果ててしまうケースは多いですね。愛知県長久手市では、退職された方たちを対象に、草刈りなど地域社会に貢献できる仕事を提供しているそうです。多少安い金額であったとしても、地域社会とつながりを持つことで充足感を得ることができますので、こうした取り組みは重要だと思います。

中村 : これからは人生100年の時代です。退職後も可能な限り仕事をして社会とつながりを持つことが大事です。小さなことでも社会に貢献し、その労働への対価をもらうことが、生きがいの観点からも非常に重要ですね。ただ、ここでいう労働対価は、最低賃金のように一律の基準を設けるようなものではなく、社会における役割を果たした対価として、お金がもらえると嬉しいだろうという発想です。社会的ニーズに応えるためにも、会社はそこに利益を求めず、従業員が高齢になっても働くことができる環境を構築することが必要です。 たとえば、会社の中に農業法人を持つなどして、一律定年ではなく、一人ひとりの個性に合った活動とマッチングするような仕組みを考えています。そうした仕組み作りをすべて地方行政に任せることはコスト的に現実的ではないですが、企業が取り組む際に国としてサポートする制度などがあると良いのではと考えています。その辺りのアイデアはありますか。

唐澤 : おっしゃるとおり、自分が地域や社会のために役に立っているという役割感に加えて、その対価を得ることは非常に大事だと私も思います。年金暮らしの方に、年金をどんどん使ってもらって消費を活性化させたいと思っても、なかなか簡単ではありません。年金は毎月一定で増える見込みがないので、貯金に回そうという意識になるのです。しかし、たとえ数万円であっても、自分で稼いだお金に関しては、お孫さんに何か買ったり旅行に行ったり、みなさんちゃんと使うんです。 こうした取り組みは、行政だけではなかなか進みません。企業のノウハウやアイデアもうまく取り入れて、一緒に仕組みを考えていく必要があるでしょう。

中村 : 以前、小淵沢にアメリカの方が訪ねてきたときに、僕が「この辺りは病院がない」と言うと、「ヘリコプターで3、40分行けばたくさん良い病院があるじゃないか」と返されて、意識のギャップにがく然としました。確かに、日本では無医地区が点在しており課題となっている一方で、もう少し広い範囲で見れば、設備の充実した地域の中核病院が多く存在しているんですね。この状況をうまく活用して患者さんを支援する仕組みができないかなと、ずいぶん考えるようになりました。 今後、技術的なイノベーションによって、基本的には在宅でケアして、必要な時だけ病院に行くような形になっていくかと思いますが、こうした流れの中で、日本のヘルスケア分野はどのように変わっていくでしょうか。

唐澤 : まず病院は、広域で高度な急性期医療を行う施設と、地域に密着した多機能な施設の2つに分かれていくでしょう。なかでも、地域の200床前後の中小規模の病院が、地域包括ケアの拠点としてはもちろん、人が集まる地域創生の拠点としても、ますます重要になってくると思います。 たとえば、茨城県常陸大宮市の志村大宮病院では、二次救急や介護などさまざまなヘルスケアの拠点となると同時に、月1回の朝市やコミュニティカフェなどの取り組みを通じて、地域の人たちが集まる場としても機能しています。こういった病院は、欧米ではまずありません。広域の急性期病院だけではなく、二次救急と介護までを含めた広い意味でのヘルスケアを引き受ける中小規模の病院を、どう地域に役立てていくかが今後の課題です。

中村 : 僕も特に高齢者の方に関しては、必ずしも医療と介護、生活を分ける必要はないと思っています。ヘルスケア分野のプロフェッショナルな人材がICTやAIなどのテクノロジーを活用しながら、生きがいを持って楽しく生きることに対して支援するような枠組みを作りたいと考えています。その際、データの活用は非常に重要です。病気や薬の記録だけでなく、生きがいや地域社会への貢献などのデータもうまく組み込むことで、意識しなくても自分らしく地域社会と協働して暮らすことができるようになると理想的です。

唐澤 : ICTやAIを活用した健康な暮らしや生きがい作りは、今後大きく進展するでしょう。そこは、シミックが持つ幅広い知見やテクノロジーを生かすことができる分野ですし、日本から世界に発信できるモデルになると思います。シミックは臨床の新薬開発から製造、実際の病院での治験の現場、そしてヘルスケアを通じて各ご家庭にまでコミットするという、まさに川上から川下まで全部を視野に入れた仕事を行っている、非常に珍しい会社です。ご家庭まで視野に入れて取り組んでいるところがシミックの最大の強みだと思いますので、これをうまく活用することで、毎週外来に行かなくても、健康管理からやりたいことまで支援してもらえるようなライフスタイルの開発ができるのではと期待しています

中村 : 日本にはそれぞれの地域に本当に多彩な文化があります。それを失うことなく、保存・継承していくことが、日本を元気にすることだと思います。お正月、節分、夏祭りなど、何でも良いのですが、年齢も職業も異なる老若男女が一緒になって行事に参加することにこそ意味があると考えています。

唐澤 : その通りです。子どもだけや高齢者だけでなく、子ども、若者、壮年、高齢者がごちゃまぜで一緒にいることが自然ですし、大事なことです。ごちゃまぜで子どもも高齢者も同じ空間にいること、これこそ究極のダイバーシティです。まだ数は少ないのですが、そういった施設ができ始めています。「ごちゃまぜ」が良いのです。

中村 : 先日、ごちゃまぜのケアハウスを見学してきましたが、みなさんイキイキしていました。時間のある高齢者が働く保護者の代わりに子どもの面倒を見るような仕組みがあれば、高齢者にも生きがいができ、保護者も助かります。しかし現状ではまだそのインフラが整っていないので、今、さまざまな人が寄り合える場所としては「お祭り」が一番ではないでしょうか。僕はトレーラーでお祭りセットを運ぶようなサービスがあっても良いのではないかと考えています。呼ばれたらどこにでも行って、お祭りを開催する「お祭り宅配」です(笑)

唐澤 : 確かに、そうした工夫をしないと地域文化は残らないでしょう。地域経済の活性化のためにも地域文化の振興は重要です。

中村 : 新型コロナウイルスの大流行は、病気を他人事ではなく自分の問題として捉える機会になり、健康の重要性に国民が目覚めました。このことは、今後の糧になるのではと思います。 最後に、今後国民一人ひとりが考えていかねばならないことは何か、アドバイスをいただけますか。

唐澤 : 先ほどのお話でもあったように、日本には国民皆保険制度という非常に充実した医療システムがありますが、これを機に国民皆保険制度は当たり前ではないということをまずは意識していただきたい。そしてこの優れたシステムを維持するためには何が必要かを考えねばならないと思います。 そして、自分のやりたいことは何かを考えて、自分らしい生活スタイルを創り出す機会にもなると思います。

中村 : これまで日本は食事や健康の面で優れているといわれてきましたが、医療システムに支えられていた部分も大きいと思います。これを機会に、一人ひとりが健康に対する知識をつけて生活に取り入れ、健康をマネジメントして自分らしい生活を送れるようになればと願っています。 本日はお忙しいところありがとうございました。

PROFILE

唐澤 剛 Takeshi Karasawa

前 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生統括官

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授

シミックホールディングス株式会社 社外取締役

中村 和男 Kazuo Nakamura

シミックホールディングス株式会社 代表取締役CEO

1946 年生まれ、山梨県甲府市出身。1969 年京都大学薬学部を卒業、2008 年金沢大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了。薬学博士。1969 年三共株式会社(現・第一三共株式会社)に入社し、世界的に有名なブロックバスター薬であるメバロチン(高脂血症、家族性高コレステロール血症治療薬)の開発プロジェクトリーダーを担当した後に独立。1992年に日本初のCRO(医薬品開発支援)のシミックを創業。製薬企業のバリューチェーンを総合的に支援するビジネスモデルを確立。現在では、これまでのビジネスモデルを発展させ、個々人の健康価値向上に貢献する企業を目指している。