W&3C vol.30

鏡に刻む、時を超える手仕事 – 和鏡職人が映す、技と人との静かな交差点

山本合金製作所 五代目鏡師 山本 晃久

# W&3C

# W&3C

# Vol.22

シミックグループの企業カルチャー「W&3C」の4つのワードからテーマをひとつ選んでいただき、そのテーマについてお話しいただくコーナーです。今回は、京表具井上光雅堂三代目の井上雅博さんに、「Wellbeing」についてお話しいただきました。

表具とは絵画や書などの作品を和紙や布を使って掛軸・巻物・経本・書画帖・額・屏風・衝立・襖などに仕立てる、日本文化には欠かせない伝統工芸の一つです。江戸時代、古いものでは室町時代の作品修復に携わることも多く、前回の修復から百年以上経過していることも珍しくはありません。そういう意味で、表具師は、昔の表具師からバトンを受け取り、作品がこれまで歩んできた、そしてこれからも歩み続けていく長い時間における一つの瞬間に携わる仕事と言えます。これは、シミックさんが掲げるWellbeing(その瞬間を生ききる)という理念と非常に親和性が高く、共感を覚えます。

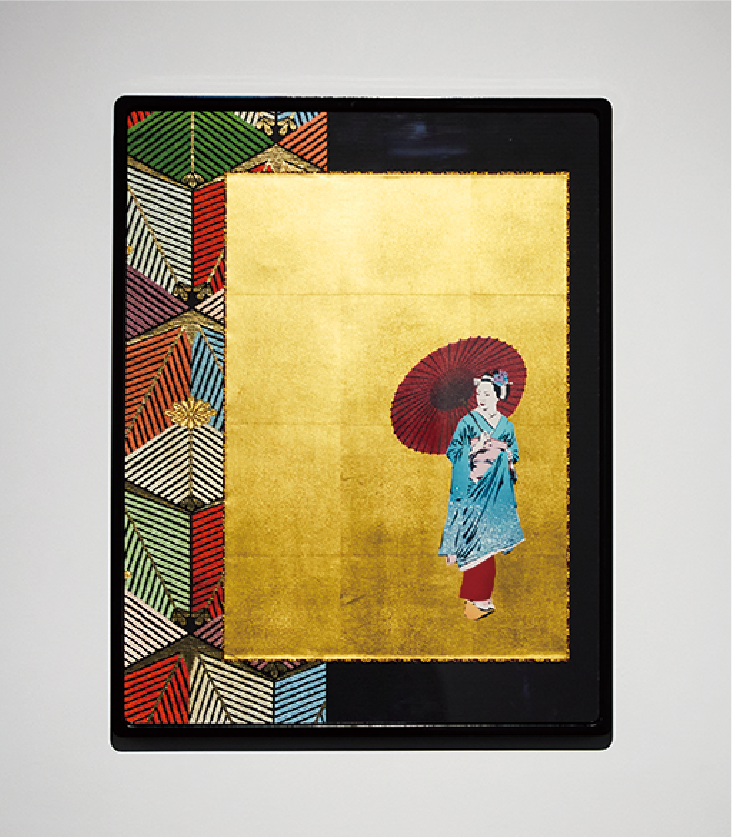

表具は、漆や木工、金箔、和紙、西陣織など、いろんな伝統工芸品の集合体です。これらの伝統工芸品を材料として仕入れ、細工して表装の仕上げや修復を行います。表具師はあくまで作品を作られた作家さんありきの仕事であり、私自身はアーティストではなく職人だと自負しています。

表具という言葉には英訳がありません。私はこうした表具の概念を表すものとして「space mounting(空間表装)」という言葉を考案しました。空間にmount(取り付ける、組み込む)というのが一番当てはまるように思います。伝統技術と素材の力を活用し、より良い空間を表装する仕事なのです。

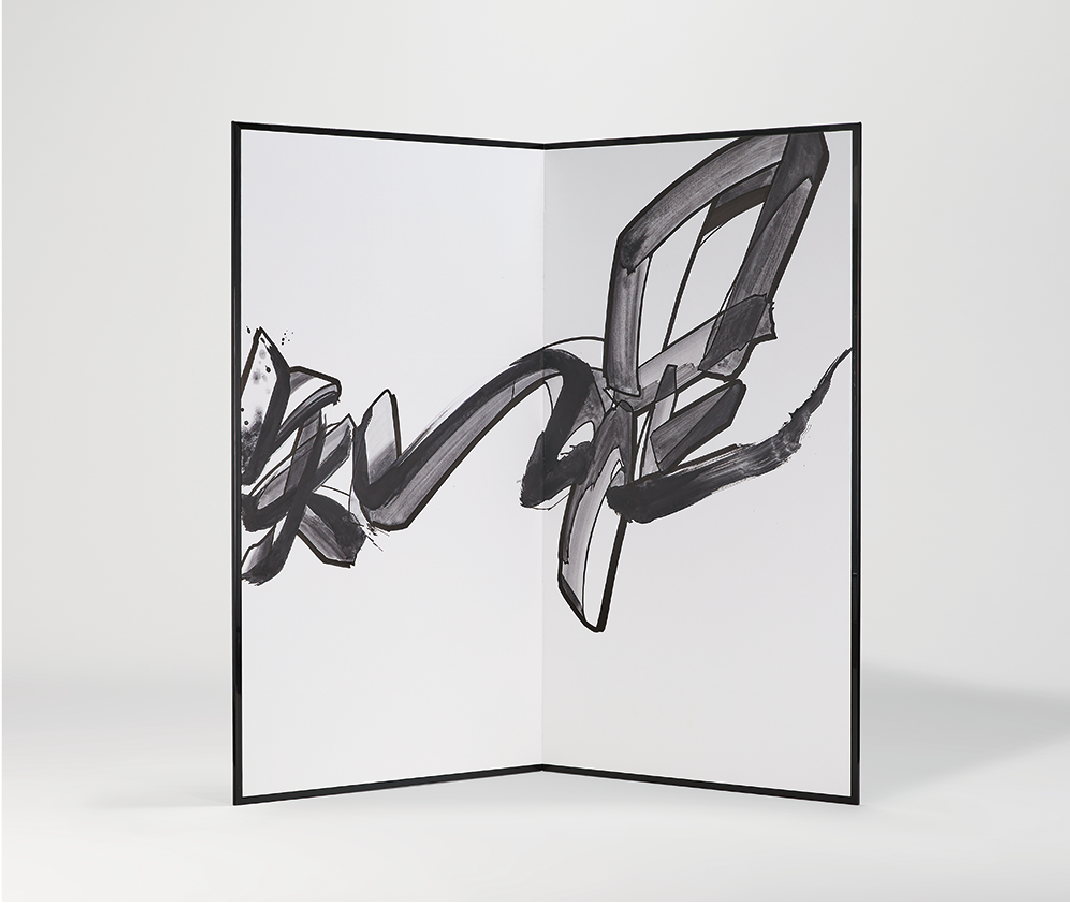

実は、学生時代はヒップホップのDJをやっていました。表具師の仕事はDJとリンクしているなと感じることが多々あります。DJはさまざまなアーティストが制作した楽曲をつないで一つの空間を作ります。表具師も他の人の作品に、西陣織や和紙などの素材を組み合わせ、作品がより引き立つように表装して空間を作り上げます。ですから、DJのような感覚で仕事をしていけたら、より良いものができるんじゃないかと常に思っています。

学生時代の仲間には絵が上手い人が多く、さまざまなジャンルのアートを表具の仕立てで表現したいという気持ちを抱くようになったことも、今につながる重要な経験です。表具が書や日本画のためのものという既成概念を超えて、いろんなジャンルのアートを表装すると面白いと思い、後にグラフィティやストリートアートなどを手掛けるようになりました。

現代の日本では建築様式の変化などもあり、表具師はどんどん減っていっています。ただし、神社やお寺がなくならないのと一緒で、表具も全くなくなることはないでしょう。しかし、だからと言って、今まで通りの仕事をただ続ければいいわけでもありません。たとえば、表具の技術は現代のようにエアコンなどの空調設備がない時代に作られたものですから、これまでのやり方だけでは現在の建築様式に合わなくなってしまいます。今の時代に合ったやり方を模索し続ける必要があるのです。さまざまなジャンルのアートの表装やコラボレーションも、新しいことへのチャレンジではなく、どんどん出てくる新しいアーティストの作品に順応していくという意識でやっています。

表具は、作品を長持ちさせ、次の表具師が百年後、二百年後にスムーズに修復できるようにする技術として、これまで発展してきました。過去の表具師の丁寧な仕事を感じることも多く、そうした材料や技術、作り方の部分はこれからも受け継いで発展させていくべきものです。それを踏まえた上で、新しい見せ方ができたら良いなと思っています。

PROFILE

井上 雅博 Masahiro Inoue

京都生まれ、京都在住。一級表装技能士。神社・仏閣の表装をはじめ、日本画・書に関わる軸装・額装・屏風等、表装の新調と修復を手掛ける。近年は、日本画家・書家の表装作品をはじめ、現代アートと京表具を融合させた作品の制作など、現代建築様式へのアプローチとして京表具で使用する伝統的な材料と技法を活かし、新しいアート・デザインを取り入れた表装作品も数多く制作している。

京表具 井上光雅堂 http://kogado.jp