W&3C vol.29

時流に合わせ、絶えず変化し続けてきた能 – 変えるべきもの、変えてはいけないもの

能楽師シテ方金剛流 宇髙 竜成

# W&3C

# W&3C

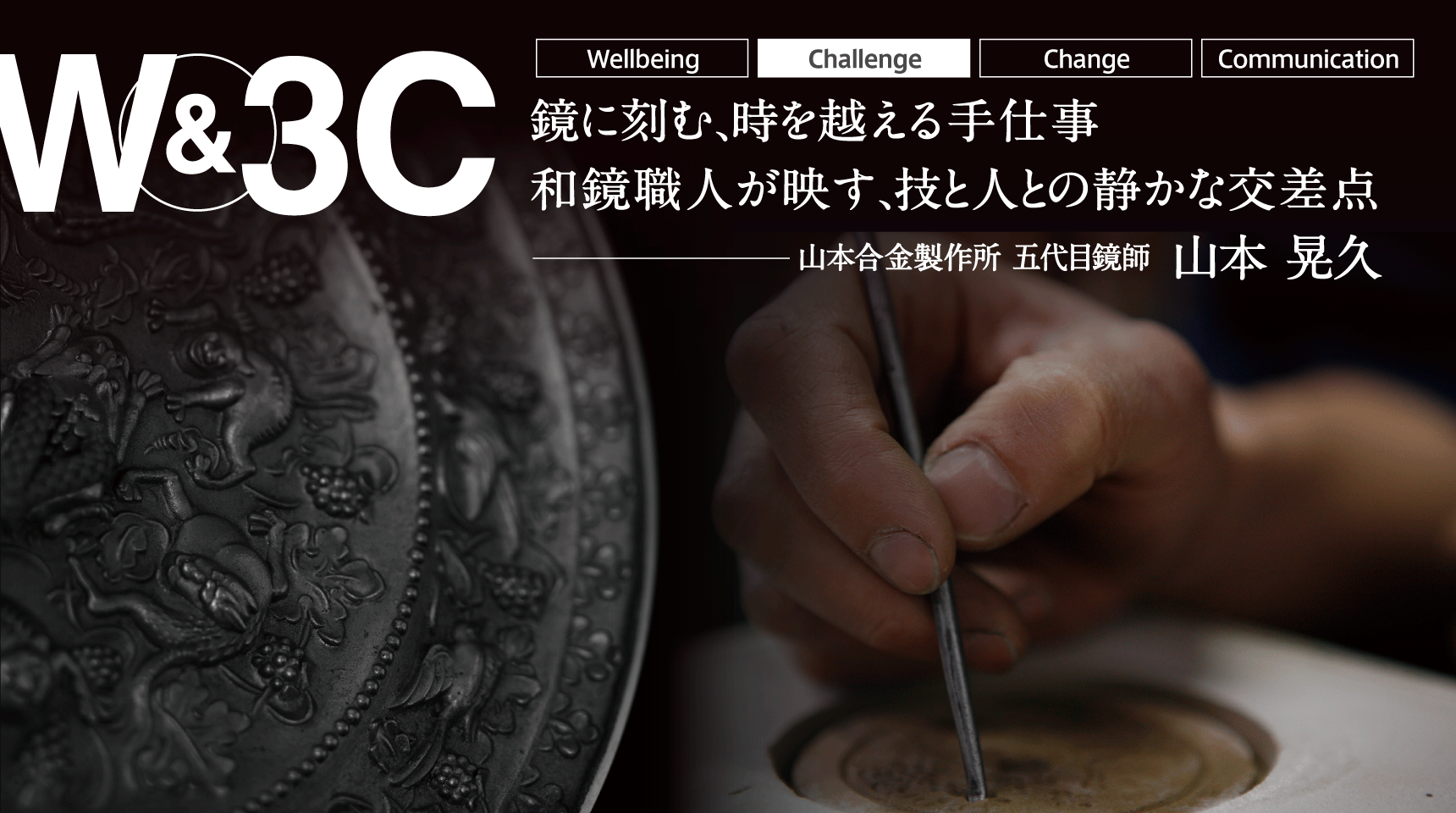

# Vol.30

シミックグループの企業カルチャー「W&3C」の4つの価値観を軸にお届けするインタビュー企画。今回は「Challenge」をテーマに、“奇跡の鏡”を作る鏡師・山本晃久さんにお話を伺いました。京都・下京区の工房で、日本で唯一、手作業で「魔鏡」を作れる職人です。太陽光を当てると裏面の模様が光に浮かぶ魔鏡は、かつて隠れキリシタンの祈りの道具とされていました。祖父の代で復活したこの技術を、山本さんは今も丁寧に受け継いでいます。静かな工房で作られる一枚の鏡には、伝統と職人の誇りが宿っています。

山本合金製作所は江戸末期の慶応2年(1866年)に創業し、私で五代目になります。

私たちが作っている和鏡(銅鏡)は、中国から伝来した金属の鏡が日本独自の進化を遂げたもので、江戸時代までは生活の道具として広く使われていました。しかし、ガラスやプラスチック製の鏡の普及にともなって、手仕事で銅鏡を作る工房は減っていき、今では私たちの工房が唯一、和鏡を一貫して手仕事で製作しています。

現在、主なご依頼は、全国の神社などに奉納される御神鏡の制作や修復です。御神体として本殿に納められているため、手仕事で作られた御神鏡を一般の方が目にする機会はほとんどないのではないでしょうか。

鏡製作には、大きく分けて「鋳造」「削り」「研ぎ」の3つの工程があります。それぞれの習得に10年、すべてを身につけるには30年かかると、祖父(無形文化財の三代目)はよく言っていました。

かつては分業制が一般的でしたが、仕事のあり方が変化する中で、祖父の代からは一人で全工程を担うスタイルが始まりました。私も今では鋳型作りから仕上げの研ぎまで、すべての作業を自分一人で行っているものの、祖父のレベルにはまだ遠いと感じます。

時間をかければ祖父の作品にある程度近づけます。でも、同じ対価であれば時間をかけるほど利益が薄くなってしまう。短時間で高い品質を出せて初めて、一人前の職人だと考えます。

実は、高校生までは家の仕事が何をしているのかほとんど知りませんでした。大学時代にアルバイトとして手伝い始めて、ようやく「こういう仕事なんだ」とわかりました。最初は自分が家業を継ぐとは思ってもみませんでしたが、次第にその面白さに惹かれるようになりました。

当時すでに職人の数が減少し、業界の将来に対する不安がなかったわけではありません。

それでも、自分の目で見て、体験して感じた仕事の魅力が心に残り、「この道を選びたい」と自然に思うようになっていきました。

ちょうどその頃、世の中は就職氷河期。思うような就職先が見つからなかったこともありますが、それ以上に「本当にやりたいことに挑戦しよう」という気持ちが強くなり、大学卒業と同時に家業に入る決意を固めました。

鏡作りの中でも特に技術と時間が求められるのが魔鏡です。魔鏡とは、太陽光などの強い光を当ててその反射光を壁などに投影すると、鏡の裏面に鋳込まれた模様が浮かび上がる鏡です。

鏡面を極限まで薄く削り上げることで、裏面の文様のわずかな厚みの違いが反射光に投影されるのです。

鏡面を削り上げていく工程は非常に繊細で、削り過ぎると鏡が破れてしまい、それまでの作業がすべて無駄になることもあります。良いものを作りたいという思いが強すぎて、つい追い込み過ぎてしまうため、「どこで止めるか」を見極めることが本当に大切です。

私は、職人として製作に集中する時間を大事にしています。一方で、自分の技術や作品を知ってもらわなければ残っていけません。だからこそ、伝えることが得意な人との連携や、SNSの活用やメディアの取材など、多様なコミュニケーション手段を活用することが重要だと考えています。技術があっても伝える力がなければ選ばれない時代なので、私たちのことを知ってもらう、選択肢に入れてもらうという姿勢が必要だと感じます。

実際、工房体験を通じた感動が仕事につながることがあり、伝える努力を続けることで、新たな出会いや依頼が生まれています。伝え手との協働と柔軟な姿勢が、これからの職人にとって欠かせないと実感しています。

PROFILE

山本 晃久 Akihisa Yamamoto

1975年、京都市出身。慶応2(1866)年創業の「山本合金製作所」の五代目。

龍谷大学卒業後に本格的に家業に従事する。三代目の祖父に師事し、銅鏡や神社の神鏡の製作・修復を手掛ける。四代目の父と制作した「キリシタン魔鏡」は2014年、安倍晋三元首相がバチカンでローマ教皇フランシスコに面会した際に寄贈された。