海外生活における子どものメンタルヘルス

ー親も子も「知らない」ということを「知る」ことが、心のケアのはじまり

# ヘルスケア

# Healthcare

# Vol.30

近年、世界の医療用医薬品市場では、新薬の開発やライセンス契約などで、中国企業の存在感が急速に高まっています。

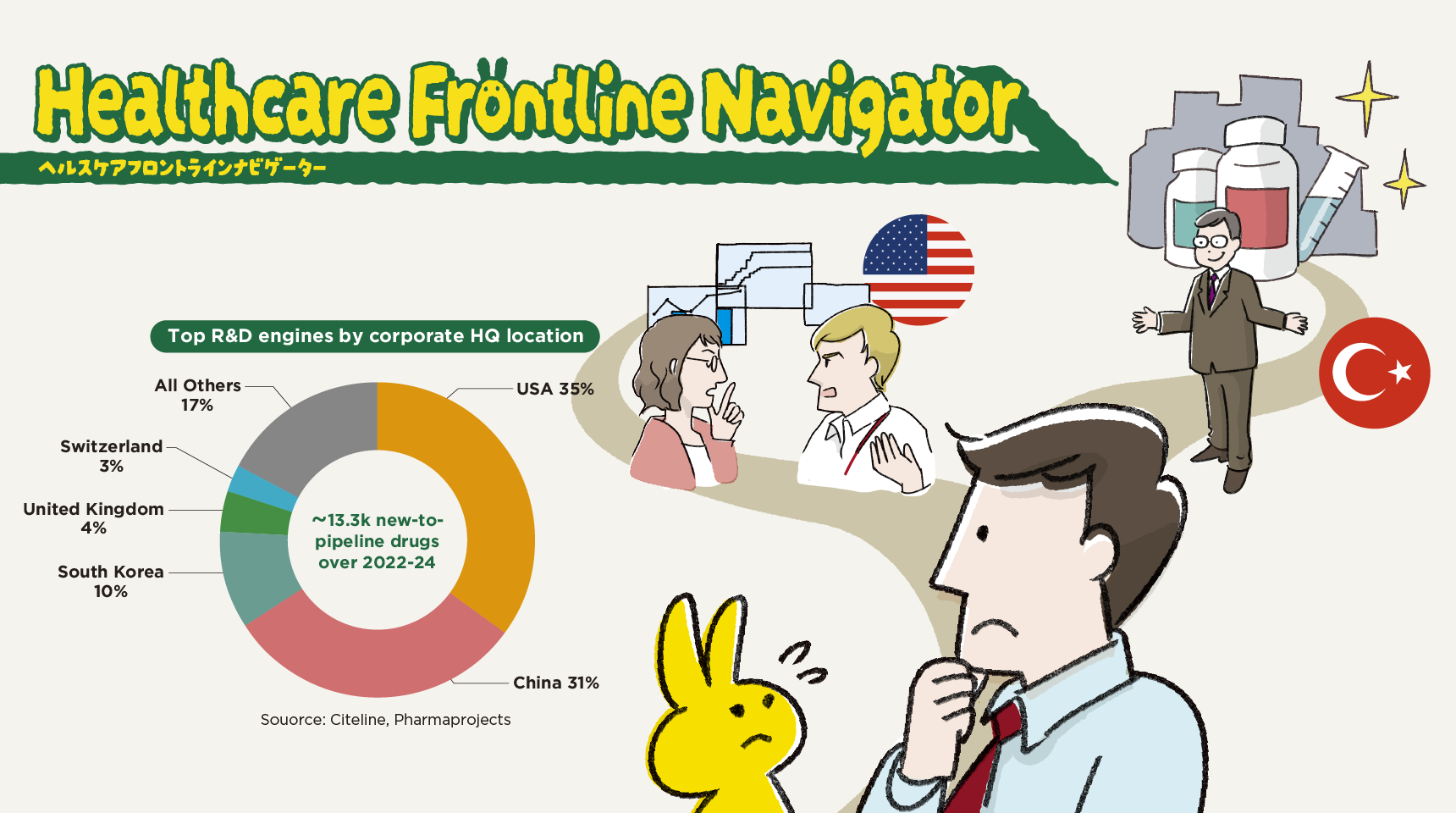

Citeline社(Norstella)の報告書1)によると、2022年から2024年のわずか2年で、中国発の新薬は4,100品目に達し、米国に次ぐ31%のシェアを獲得しました(1位米国35%、2位中国31%、3位韓国10%、4位英国4%、5位スイス3%、日本は6位)。

また、調査会社GlobalDataによると2024年に中国で開始された治験数は6,075件と、米国の約2倍(3,184件)にも及びます。ただ、中国で行われる治験の95%は国内限定であり、国際共同治験においては、依然として米国が圧倒的な主導権を握っています(米国の治験数は中国の3倍以上です)。そのため、多くの中国バイオ企業は自国市場の権利を維持しつつ、海外での権利を欧米の製薬企業に導出し、グローバル展開を活発化させています。Evaluate社(Norstella)の報告書2)によると、こうした中国バイオ企業によるライセンス契約は急増しており、2025年には世界の契約総数の約4割を占めると予測されています。5年前はわずか3%に過ぎなかったことを考えると、その成長ぶりはまさに「爆発的」と言えます。

さらに、医薬品の契約総額(De al V alue:Up f r on t・Milestone・Sales Royalty)についても、中国のバイオ企業は2024年に前年比で66%増の約415億ドルの契約を締結したと調査会社GlobalDataが報告しています3) 。

医薬品市場の約半分を占める米国も、中国の急速な成長に強い危機感を抱いています。2025年4月に米国で発表された報告書「Charting the Future of Biotechnology(新興バイオテクノロジーの未来を描く)」では、米国のバイオ医薬品の競争力を維持するために、今後5年間で少なくとも150億ドルの投資が必要であると指摘されています。具体的には、新たな製造拠点の設立や、官民ファンドによる資金調達の仕組みづくりが求められています。

また、米国議会では、連邦政府の研究助成金を使った研究に対して、中国への委受託を禁止する法案「BIOSECURE Act」が提出されており、医薬品分野での貿易摩擦が激しくなる可能性も出てきています。さらに、トランプ政権は、米国の医薬品価格が他国に比べて高すぎるとして、先進国で最も低い薬価を設定する「最恵国待遇政策」や医薬品の輸入に対する関税の導入を提案しました。こうした動きから米国の医薬品市場は、これまでにない強い保護主義へと向かう可能性が高まっています。

このような潮流の中、日本の医薬品業界は成長著しい中国と保護主義的になる米国の狭間にあり、難しい舵取りを迫られています。板挟みの状況にある日本の医薬品業界は、これからどう進むべきなのでしょうか。特に国内市場では、「市場拡大再算定」などの薬価の下方修正により、開発コストに見合わない薬価が、国内医薬品開発への投資意欲をそいでいるのが現状です。このままでは、ドラッグラグやドラッグロスの課題解消にはつながらないのではいかという懸念も根強くあります。

そのような環境の中で、国内企業の動きは大きく二極化しています。研究開発を縮小したり、医薬品事業から撤退したりする企業がある一方で、専業系の製薬企業では「選択と集中」や「ライフイクルマネジメント(LCM)」といった明確な戦略のもと、独自の技術領域に資源を集中する姿勢が顕著です。たとえば、ある国内大手製薬企業では開発パイプラインの約96%ががん領域に特化しており、その多くは抗体薬物複合体(ADC)という先進的な治療モダリティです。また別の企業では抗体薬が開発の75%を占め、がんや自己免疫疾患、神経系疾患に注力しています。

こうした「選択と集中」が成立する背景には、長年にわたり社内で磨かれてきた独自技術の存在があります。今後も中分子製剤や次世代抗体薬など、それぞれの企業が持つ強みを最大限に活かす戦略が注目されると同時に、将来にわたってそうした自社技術を育む努力の重要性が、いま改めて問われていると考えます。

また近年では、日本発のバイオベンチャーが米国を拠点に活動の幅を広げる動きも増えてきました。グローバルな医薬品開発には、海外の最新技術やモダリティの動向を把握する視点が欠かせません。一方で、中国のしたたかな開発戦略にも学ぶべき点が多く、今後は国際共同開発やアライアンスといった形での中国企業との連携を前向きに検討すべきタイミングに来ているのではないでしょうか。

このように世界の医薬品市場が目まぐるしく変化する中で、いま最も重要なのが、「基礎研究(知財)」という原点を大切にすることです。日本のアカデミアには優れた創薬基盤技術が多く存在するものの、それを実用化につなげるための「橋渡し」が十分に機能していないのが現状です。

こうした課題を背景に、シミックグループでは2025年1月、京都大学薬学部に産学共同講座「バリューインキュベート創薬講座」を開設しました。アカデミアの革新的な研究成果に、シミックグループが長年培ってきた非臨床・臨床・事業開発などの知見を組み合わせることで、創薬の実用化に向けたトランスレーショナルサイエンスに取り組んでいます。

日本の優れた技術を活かしながら、世界の医薬品市場の変化にも対応し、日本発の革新的な医薬品を世界へ届けられる未来を目指していきたいと考えています。

1) Norstellas‘. Exploring the Asia-Pacific Clinical Trials Landscape: Asking the Five W’s’

2) Evaluate‘. World Preview 2025’

3) GlobalData‘. Large pharma drug licensing from China reaches record high at 28% in 2024’

PROFILE

大谷泰三 Taizo Otani

シミックホールディングス株式会社 CEOオフィス/ 国立大学法人京都大学 特定准教授

シドニー大学理学部卒、ニューヨーク大学大学院理学部卒、日本貿易振興機構(JETRO)の調査員、京都大学産官学連携本部の客員准教授としての経験を経て、2013年4月からシミックホールディングス株式会社 社長室(現:CEOオフィス)に着任。シミックでは、アカデミア及びベンチャーの創薬支援を担当。現在、京都大学大学院薬学研究科「バリューインキュベート創薬学」講座の特定准教授として兼務、トランスレーショナル・リサーチの推進を支援している。

鈴木伸宏 Nobuhiro Suzuki

シミックホールディングス株式会社 CEOオフィス/ 国立大学法人京都大学 特定准教授

京都大学理学部修士卒、武田薬品工業(株)で34年間創薬研究に従事し、その後シミックに入社して11年になります。武田薬品では、抗体作製、GPCR関連薬の薬理研究を経て、開拓研究所所長として核酸医薬などの研究を推進しました。シミック入社後は、シミックファーマサイエンス(株)の技術アドバイザーを担当、現在、京都大学薬学研究科「バリューインキュベート創薬学」講座の特定准教授を兼務、創薬シーズの実用化を支援しています。